第1节 群落的结构

返回实验一:室内转寄主实验研究不同植物对豆大蓟马的引诱效果。

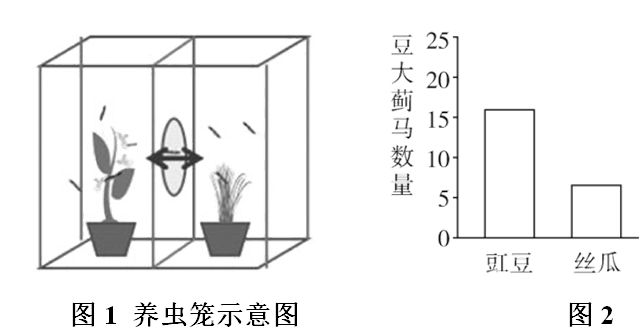

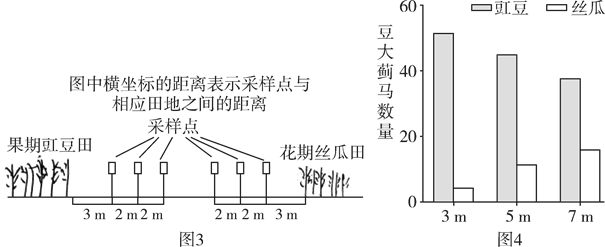

实验方法:将豇豆和丝瓜(均诱导至盛花期)放在养虫笼两侧(如图1所示),并分别接人相同数目的豆大蓟马成虫,此时保持中间通道为开放状态。3d 后,关闭中间通道,再分别记录不同作物上豆大蓟马的数量。结果如图2所示。

实验方法:寻找豇立田与丝瓜田相邻的区域,在距离豇豆田或丝瓜田的3m起,每隔2m 取一个采样点(如图3所示,采样点均位于两块田之间区域),设置粘虫板进行采样.2d 后,将粘虫板带回实验室,利用体视显微镜对粘附的豆大蓟马进行鉴定并记录数量,结果如图4所示。通过比较不同采样点豆大蓟马的数量,以判断其扩散趋势,实验重复进行多次以确保数据的可靠性。

(1)豆大蓟马、豇豆和丝瓜三者之间的种间关系包括__________。

(2)实验一说明______________________,实验二的结论和实验一_____(填“一致”或“不一致”)。

(3)科研人员第二年交换两块农田种植作物,同一时期进行实验,其结果仍然相同,结合豆大蓟马食性特征,推测最可能的原因是_______________________________。

(4)为对上述推测进行初步验证,科研人员设置一如实验一中所示养虫笼,分别放入未开花豇豆与盛花期丝瓜各一株,每株植物分别接入15头成年豆大蓟马,保持通道开放,3 d 后关闭通道,分别记录两侧植物上豆大蓟马的数量,若_____________________________,则上述推测合理。

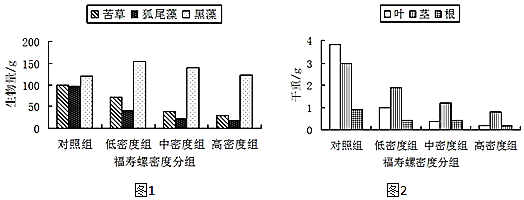

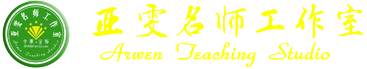

黄桃是湖南某些山区县特色农产品,其产量和品质一直是果农关注的问题。黄桃园A采用常规管理,果农使用化肥、杀虫剂和除草剂等进行管理,林下几乎没有植被,黄桃产量高;黄桃园B与黄桃园A面积相近,但不进行人工管理,林下植被丰富,黄桃产量低。研究者调查了这两个黄桃园中的节肢动物种类、个体数量及其中害虫、天敌的比例,结果见下表。

(1)与黄桃园A相比,黄桃园B的节肢动物物种丰富度________,可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了_________________,有利于其生存。

(2)与黄桃园B相比,黄桃园A的害虫和天敌的数量________,根据其管理方式分析,主要原因可能是_____________________。

(3)使用除草剂清除黄桃园A的杂草是为了避免杂草竞争土壤养分,但形成了单层群落结构,使节肢动物物种多样性降低。试根据群落结构及种间关系原理,设计一个生态黄桃园简单种植方案,并简要说明设计依据(要求:不用氮肥和除草剂、少用杀虫剂,具有复层群落结构): ________________________。

(2)关于捕食者在进化中的作用,美国生态学家斯坦利提出了“收割理论”,图1的实验结果是否符合该理论?______(填“是”或“否”)。

(3)福寿螺作为“成功”的入侵物种,导致该生态系统生物多样性降低,说明该生态统的_________能力具有一定的限度,该能力的基础是__________,与用化学药物防治福寿螺相比,采用养鸭取食福寿螺进行防治的主要优点是_________________。

|

|

赤眼蜂 |

棉铃虫密度 |

棉铃虫其他天敌数(只/百株) |

||||

|

处理 |

寄生率(%) |

(只/百株) |

瓢虫 |

草蛉 |

螳螂 |

食虫虻 |

合计 |

|

放养赤眼蜂区 |

42.97 |

16 |

65 |

33 |

3 |

2 |

103 |

|

喷洒高效农药区 |

2.88 |

14 |

11 |

4 |

0 |

0 |

15 |

(2)据表分析,在放养赤眼蜂区,棉铃虫其他天敌中的优势物种是__________;在喷洒高效农药区,棉铃虫其他天敌数量明显少于放养赤眼蜂区的,从食物链的角度分析,原因是__________。

(3)放养赤眼蜂区生态系统的抵抗力稳定性高于喷洒高效农药区生态系统的,原因是_______。喷洒高效农药一段时间后,螳螂和食虫虻消失,其原因是_________________。

|

植被类型 群落 |

草本 |

灌木 |

乔木 |

|

A |

55.0 |

36.2 |

3.8 |

|

B |

10.9 |

6.5 |

1.6 |

(2)恢复群落植被的总生物量只有原始林群落的_______________%,这是由于过度砍伐使森林生态系统的大幅度降低,群落在短时间内难以恢复到原状。

(3)恢复群落中植物的垂直结构为动物创造了________________,从而使动物群体也具有垂直分层现象。大型动物从被捕食动物处获得的能量最终来自________________________固定的能量。

文章中心

文章中心 图集中心

图集中心 资源中心

资源中心 生在黔阳

生在黔阳 视频在线

视频在线 考试分析

考试分析 文件分享

文件分享 知识竞赛

知识竞赛