第2节 染色体变异

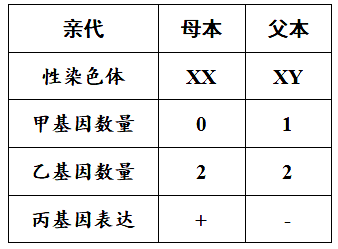

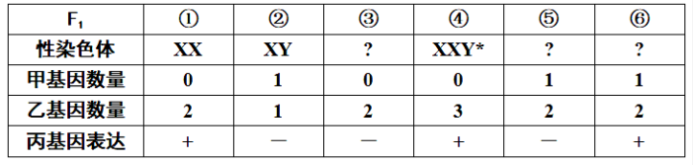

返回【单选题】KS征是一种性染色体病,患者性染色体为XXY。疾病机制可借助小鼠研究。研究人员用多了一条异常Y染色体的雄性小鼠(XYY*)来繁育患KS征的小鼠。已知正常小鼠性染色体有三个标记基因可用来判定性染色体类型。其中甲基因位于Y染色体上,乙基因、丙基因位于X染色体上,同时有两条X染色体的丙基因才会表达。结合下表,不考虑新的突变和交换。下列分析正确的是

B.F1中只有③④⑤有Y*染色体

C.父本为个体⑤提供了X染色体

D.④比⑥更适用于研究KS征的表型

注:“+”表示基因表达,“-”表示基因不表达

A.Y*染色体携带了甲、乙两个基因B.F1中只有③④⑤有Y*染色体

C.父本为个体⑤提供了X染色体

D.④比⑥更适用于研究KS征的表型

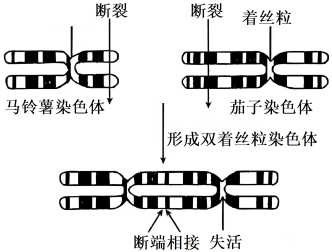

【单选题】研究者在某马铃薯—茄子体细胞杂种中发现了经过多代繁殖之后仍能稳定存在的双着丝粒染色体,形成过程如下图所示。下列叙述错误的是

A.马铃薯和茄子在原生质体融合过程中染色体可能不稳定

B.该杂种细胞中包含马铃薯和茄子两者的所有细胞核基因

C.对染色体的镜检分析最好选择处于有丝分裂中期的细胞

D.该杂种细胞进行正常有丝分裂时可能有一个着丝粒失活

A.马铃薯和茄子在原生质体融合过程中染色体可能不稳定

B.该杂种细胞中包含马铃薯和茄子两者的所有细胞核基因

C.对染色体的镜检分析最好选择处于有丝分裂中期的细胞

D.该杂种细胞进行正常有丝分裂时可能有一个着丝粒失活

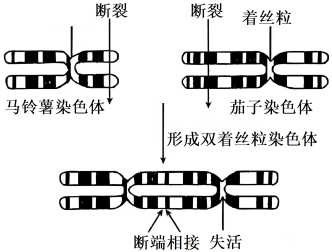

【单选题】断裂是各类染色体结构畸变的始因,染色体断裂后,不带着丝粒的部分在细胞分裂过程中,不能定向移动而常丢失,带有着丝粒部分的断端有很强的粘合性,可以与其他染色体的断端相互连接,形成各种类型的畸变,如下图所示。连接在一起的两条染色体,分裂时在两着丝粒间的任一位置发生断裂,形成的两条子染色体分别移到细胞两极。下列说法错误的是

A.细胞内出现染色体环的前提是同一染色体的两端均出现断裂

A.细胞内出现染色体环的前提是同一染色体的两端均出现断裂

B.若染色体桥由姐妹染色单体重接形成,不会导致染色体数目变异

C.染色体结构变异和互换导致的基因重组都一定发生了染色体断裂

D.非同源染色体之间形成的染色体桥发生断裂可导致基因重组

B.若染色体桥由姐妹染色单体重接形成,不会导致染色体数目变异

C.染色体结构变异和互换导致的基因重组都一定发生了染色体断裂

D.非同源染色体之间形成的染色体桥发生断裂可导致基因重组

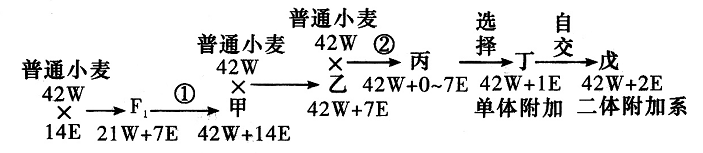

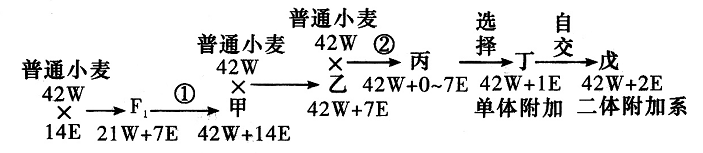

【单选题】我国科学家在小麦育种方面取得杰出成果,他们依据染色体变异原理,克服远缘杂交不亲和、子代性状分离等多种困难,成功地将长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到普通小麦中。普通小麦为六倍体(6n=42),记为42W;长穗偃麦草为二倍体(2n=14)记为14E。下图为培育小麦二体附加系的一种途径,据图判断,下列叙述正确的是

A.F1体细胞有四个染色体组,减数分裂时形成 14个四分体

B.过程①使用秋水仙素抑制纺锤体的形成,促进染色单体分开导致染色体加倍

C.乙形成配子时7E染色体随机分配,杂交后代丙属于单倍体

D.理论上,丁自交产生的戊类型植株约占子代1/4

A.F1体细胞有四个染色体组,减数分裂时形成 14个四分体

B.过程①使用秋水仙素抑制纺锤体的形成,促进染色单体分开导致染色体加倍

C.乙形成配子时7E染色体随机分配,杂交后代丙属于单倍体

D.理论上,丁自交产生的戊类型植株约占子代1/4

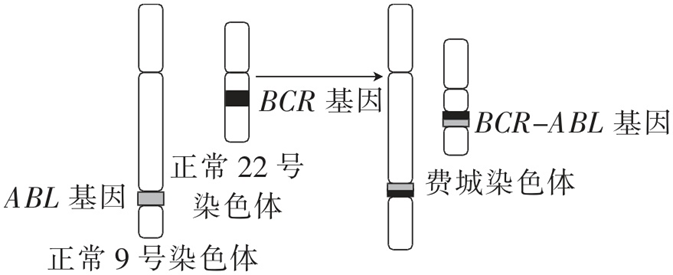

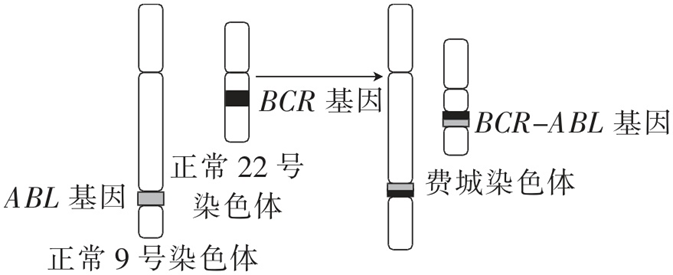

【多选题】慢性粒细胞白血病(CML)患者白细胞中常出现“费城染色体”(如图),其上的BCR-ABL融合基因表达BCR-ABL融合蛋白,使酪氨酸激酶一直保持活性,抑制了细胞凋亡。下列相关叙述错误的是

A. BCR-ABL融合基因的出现是基因重组的结果

B. 融合蛋白氨基酸数必定是BCR蛋白和ABL蛋白氨基酸数之和

C. CML患者白细胞中的“费城染色体”可以遗传给子代

D. 抑制细胞中酪氨酸激酶活性的药物可治疗CML

A. BCR-ABL融合基因的出现是基因重组的结果

B. 融合蛋白氨基酸数必定是BCR蛋白和ABL蛋白氨基酸数之和

C. CML患者白细胞中的“费城染色体”可以遗传给子代

D. 抑制细胞中酪氨酸激酶活性的药物可治疗CML

文章中心

文章中心 图集中心

图集中心 资源中心

资源中心 生在黔阳

生在黔阳 视频在线

视频在线 考试分析

考试分析 文件分享

文件分享 知识竞赛

知识竞赛