第1节 降低化学反应活化能的酶

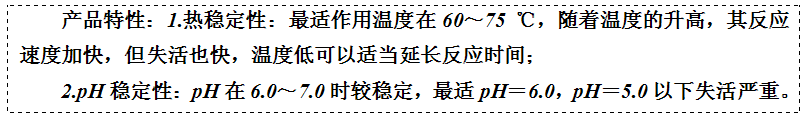

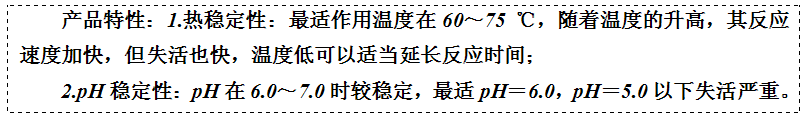

返回【简答题】学校生物实验室有一批存量淀粉酶制剂,因保存时间较长,可能失去活性。下面是这种淀粉酶制剂的使用说明书的部分内容:

某生物兴趣小组想通过比较该存量淀粉酶制剂和唾液淀粉酶的催化效率,鉴定这批存量淀粉酶制剂的活性。

实验目的:实验原理:略

实验材料与试剂:存量淀粉酶制剂、大小烧杯若干、试管若干、淀粉糊、斐林试剂、碘液、量筒、酒精灯等。

实验步骤:

(1)取唾液:将口漱净,含一块脱脂棉,片刻后取出,将唾液挤入小烧杯中,重复几次。

(2)取两个烧杯,分别编号为A、B,各加入适量的___________________。

再往A烧杯中加入适量唾液,B烧杯中加入____________________,

在相同条件下,催化适当的时间。

(3)取两支试管分别编号为A1、A2,各加入A烧杯中的溶液2 mL。另取两支试管分别编号为B1、B2,各加入B烧杯中的溶液2 mL。

(4)向试管A1、B1中加入等量碘液,观察试管中的颜色变化。

(5)______________________________________________。

预测结果,得出结论:试管A1中溶液为褐色,试管A2中出现砖红色沉淀;

①试管B1中溶液呈蓝色,试管B2中无砖红色沉淀,说明_________________;

②试管B1中溶液呈蓝色,试管B2中有砖红色沉淀,说明该存量淀粉酶制剂有部分活性;

③_____________________________________________,

说明该存量淀粉酶制剂活性正常。

某生物兴趣小组想通过比较该存量淀粉酶制剂和唾液淀粉酶的催化效率,鉴定这批存量淀粉酶制剂的活性。

实验目的:实验原理:略

实验材料与试剂:存量淀粉酶制剂、大小烧杯若干、试管若干、淀粉糊、斐林试剂、碘液、量筒、酒精灯等。

实验步骤:

(1)取唾液:将口漱净,含一块脱脂棉,片刻后取出,将唾液挤入小烧杯中,重复几次。

(2)取两个烧杯,分别编号为A、B,各加入适量的___________________。

再往A烧杯中加入适量唾液,B烧杯中加入____________________,

在相同条件下,催化适当的时间。

(3)取两支试管分别编号为A1、A2,各加入A烧杯中的溶液2 mL。另取两支试管分别编号为B1、B2,各加入B烧杯中的溶液2 mL。

(4)向试管A1、B1中加入等量碘液,观察试管中的颜色变化。

(5)______________________________________________。

预测结果,得出结论:试管A1中溶液为褐色,试管A2中出现砖红色沉淀;

①试管B1中溶液呈蓝色,试管B2中无砖红色沉淀,说明_________________;

②试管B1中溶液呈蓝色,试管B2中有砖红色沉淀,说明该存量淀粉酶制剂有部分活性;

③_____________________________________________,

说明该存量淀粉酶制剂活性正常。

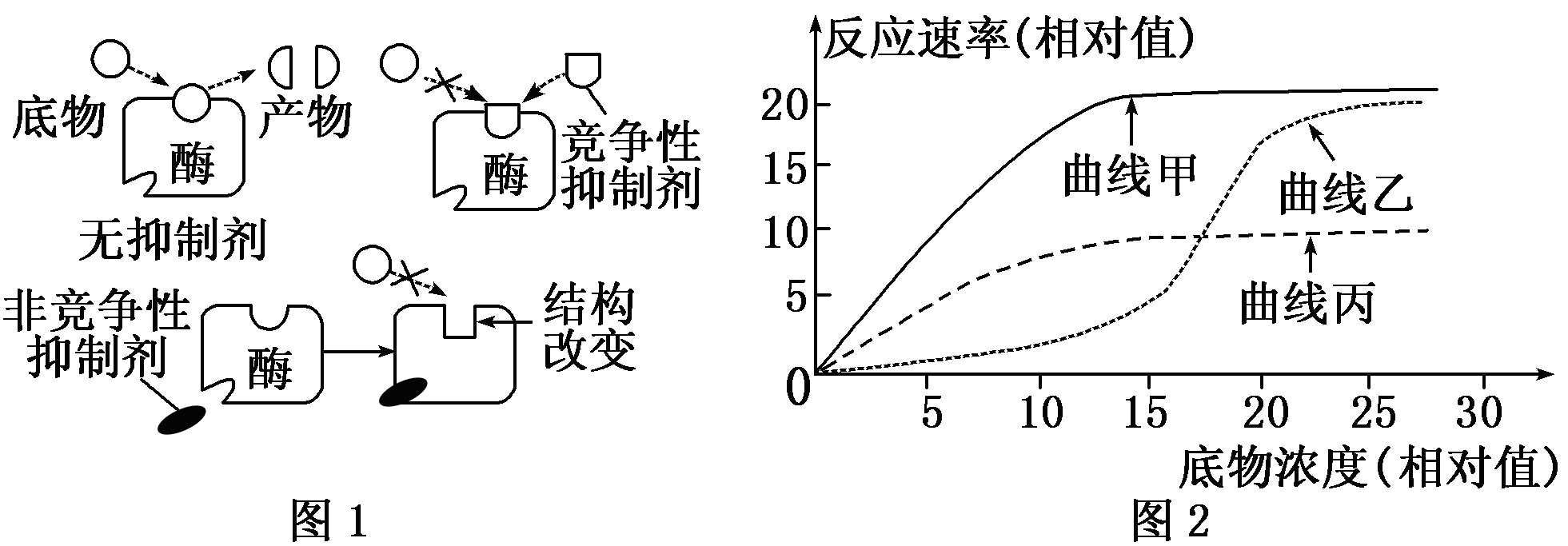

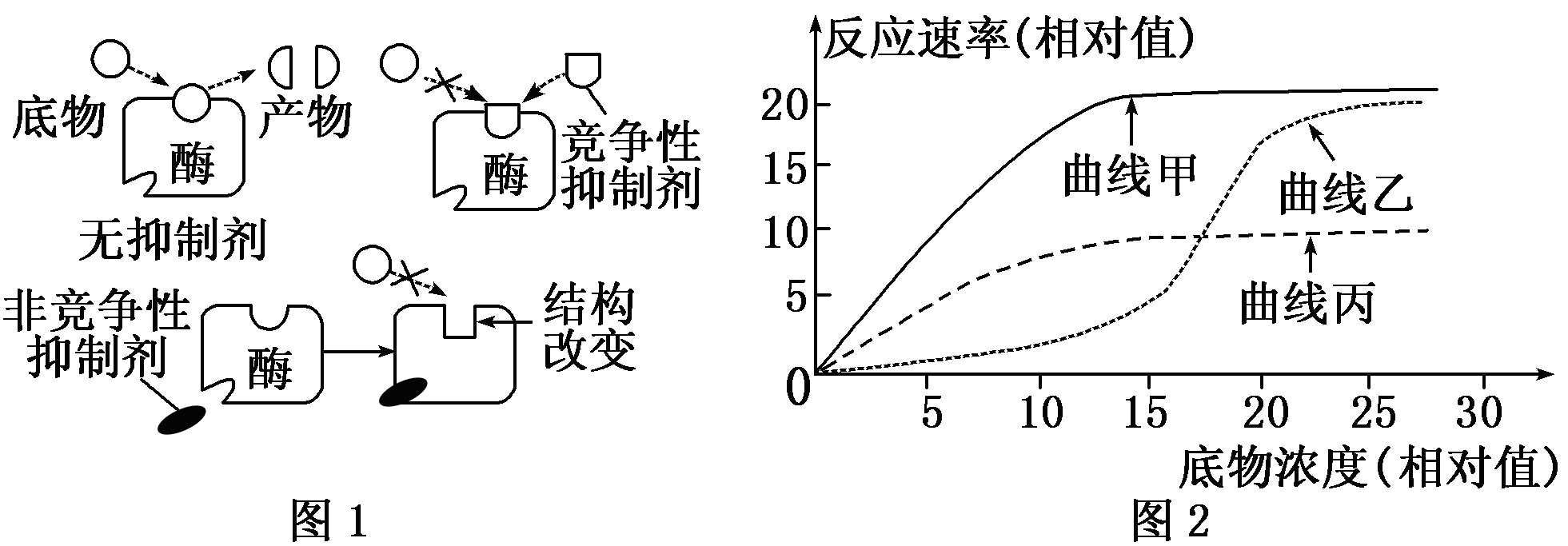

【单选题】除了温度和pH对酶活性有影响外,一些抑制剂也会降低酶的催化效果。下图1为酶作用机理及两种抑制剂影响酶活性的机理示意图,图2为相同酶溶液在无抑制剂、添加不同抑制剂的条件下,酶促反应速率随底物浓度变化的曲线。下列说法不正确的是

A.非竞争性抑制剂降低酶活性的机理与高温、低温对酶活性抑制的机理相同

B.据图可推测,竞争性抑制剂与底物具有类似结构而与底物竞争酶的活性位点

C.底物浓度相对值大于15时,限制曲线甲酶促反应速率的主要因素是酶浓度

D.曲线乙和曲线丙分别是在酶中添加了竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂的结果

A.非竞争性抑制剂降低酶活性的机理与高温、低温对酶活性抑制的机理相同

B.据图可推测,竞争性抑制剂与底物具有类似结构而与底物竞争酶的活性位点

C.底物浓度相对值大于15时,限制曲线甲酶促反应速率的主要因素是酶浓度

D.曲线乙和曲线丙分别是在酶中添加了竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂的结果

【单选题】在研究溶菌酶的过程中,科研人员得到了多种突变酶,并测得50%的酶发生变性时的温度(Tm),部分结果见下表。下列有关叙述正确的是( )

注:Cys右上角的数字表示半胱氨酸在肽链上的位置。

A.突变酶F的最适温度为65.5 ℃

B.突变酶C的热稳定性提高与半胱氨酸的数目有关

C.突变酶中二硫键的形成与半胱氨酸的位置无关

D.溶菌酶热稳定性的提高可能与空间结构的改变有关

|

酶 |

半胱氨酸(Cys)的位置和数目 |

二硫键数目 |

Tm(℃) |

|

野生型T4溶菌酶 |

Cys51,Cys97 |

无 |

41.9 |

|

突变酶C |

Cys21,Cys143 |

1 |

52.9 |

|

突变酶F |

Cys3,Cys9,Cys21,Cys142,Cys164 |

2 |

65.5 |

A.突变酶F的最适温度为65.5 ℃

B.突变酶C的热稳定性提高与半胱氨酸的数目有关

C.突变酶中二硫键的形成与半胱氨酸的位置无关

D.溶菌酶热稳定性的提高可能与空间结构的改变有关

【简答题】为了探究pH对过氧化氢酶活性的影响,某小组同学进行了如下实验。

实验材料:直径4 cm、厚度0.5 cm的马铃薯块茎圆片若干,随机平均分为三组。

实验步骤:

注:“—”表示不做处理

请分析回答:

(1)表格中的①是_________,②是__________。

(2)该实验的无关变量有__________________________(至少写出两项)。

(3)及时观察时,第1、2组马铃薯块茎圆片上均无气泡产生,是因为_____________________________________________。

(4)放置几分钟后,该组同学发现第3组马铃薯块茎圆片上基本无气泡继续产生,第1、2组马铃薯块茎圆片上竟然有少量气泡产生。请分析:第3组基本无气泡继续产生的原因是_______________;第1、2组有少量气泡产生的原因可能是________________________________________(写出一点即可)。

实验材料:直径4 cm、厚度0.5 cm的马铃薯块茎圆片若干,随机平均分为三组。

实验步骤:

|

组别 步骤 |

第1组 |

第2组 |

第3组 |

|

1 mol/L的HCl溶液 |

浸泡5 min |

— |

— |

|

1 mol/L的NaOH溶液 |

— |

① |

— |

|

蒸馏水 |

— |

— |

浸泡5 min |

|

取出后,用吸水纸吸去马铃薯块茎圆片上多余的液体 |

|||

|

3%的过氧化氢溶液 |

5滴 |

5滴 |

5滴 |

|

及时观察现象 |

第1、2组马铃薯块茎圆片 上均无气泡产生 |

② |

|

请分析回答:

(1)表格中的①是_________,②是__________。

(2)该实验的无关变量有__________________________(至少写出两项)。

(3)及时观察时,第1、2组马铃薯块茎圆片上均无气泡产生,是因为_____________________________________________。

(4)放置几分钟后,该组同学发现第3组马铃薯块茎圆片上基本无气泡继续产生,第1、2组马铃薯块茎圆片上竟然有少量气泡产生。请分析:第3组基本无气泡继续产生的原因是_______________;第1、2组有少量气泡产生的原因可能是________________________________________(写出一点即可)。

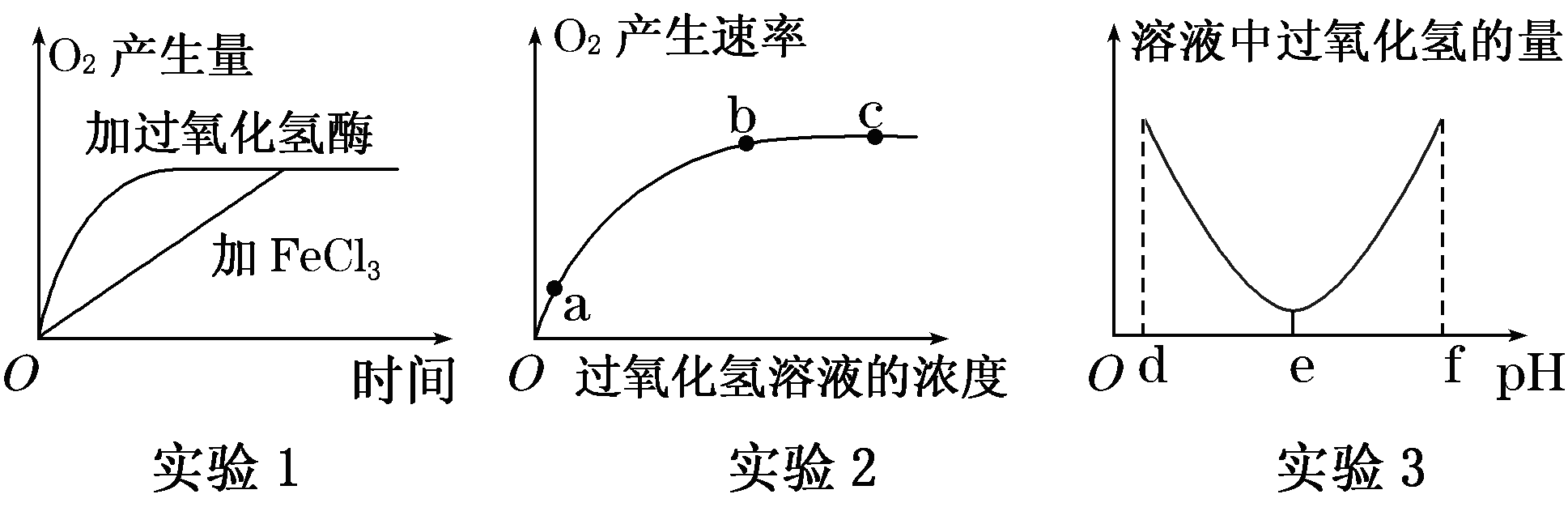

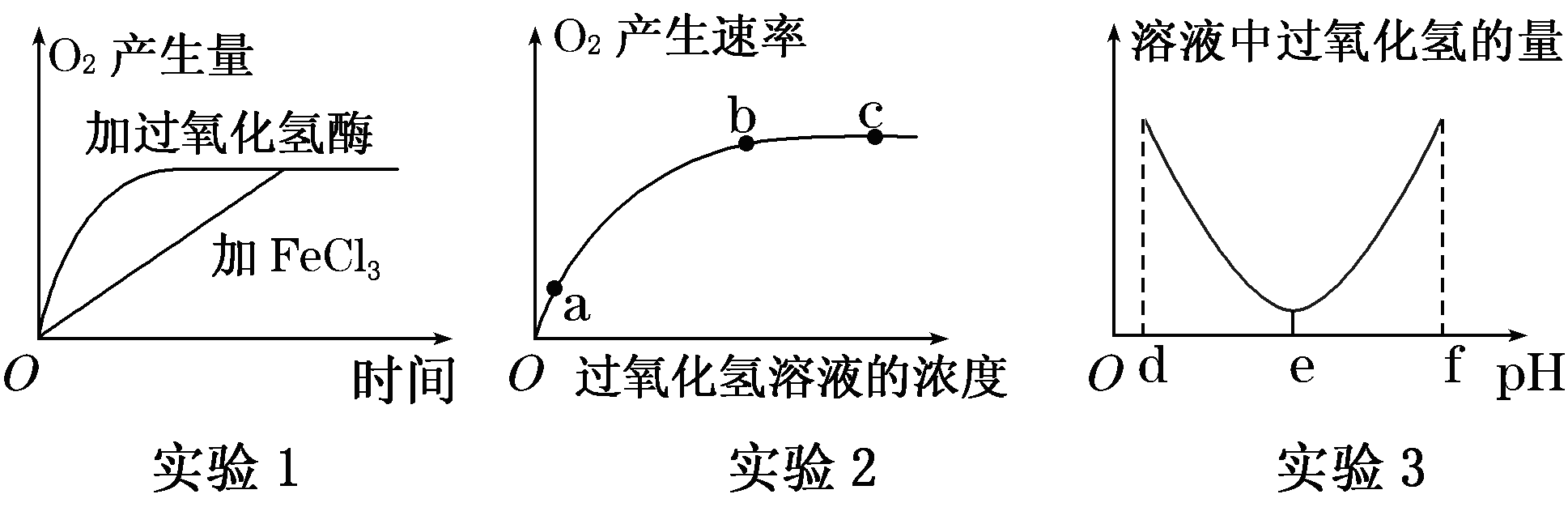

【简答题】某研究小组为探究影响过氧化氢分解的因素,做了三个实验。相应的实验结果如下图所示,请分析回答下列问题:

(1)实验1、2、3中的自变量分别为_________________________。

(2)实验1的目的是探究________________________________。

(3)实验2探究了过氧化氢溶液的浓度对酶促反应速率的影响,该实验的结果显示_______________________________________________,

bc段O2产生速率不再增大的原因最可能是____________________。

(4)实验3的结果显示,过氧化氢酶的最适pH为_____________________。

实验还证实,当pH小于d或大于f时,过氧化氢酶的活性将永久丧失,其原因是_________________________________________。

(1)实验1、2、3中的自变量分别为_________________________。

(2)实验1的目的是探究________________________________。

(3)实验2探究了过氧化氢溶液的浓度对酶促反应速率的影响,该实验的结果显示_______________________________________________,

bc段O2产生速率不再增大的原因最可能是____________________。

(4)实验3的结果显示,过氧化氢酶的最适pH为_____________________。

实验还证实,当pH小于d或大于f时,过氧化氢酶的活性将永久丧失,其原因是_________________________________________。

文章中心

文章中心 图集中心

图集中心 资源中心

资源中心 生在黔阳

生在黔阳 视频在线

视频在线 考试分析

考试分析 文件分享

文件分享 知识竞赛

知识竞赛